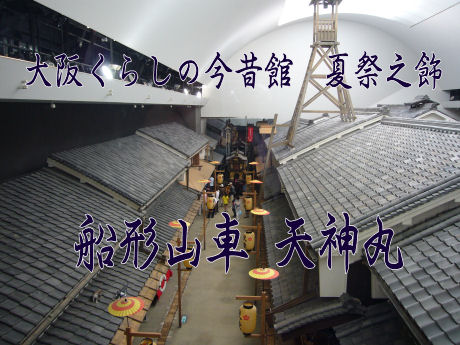

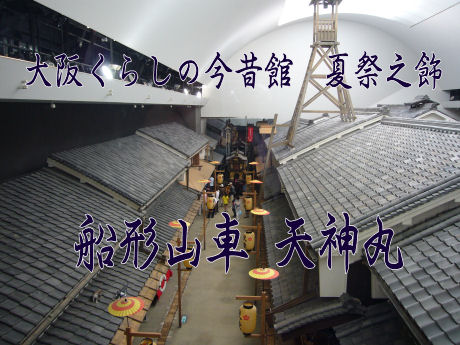

天神丸について

大阪市のホームページによると、伝承によれば元禄期(1688〜1704)から堀川浜の上荷船・茶船仲間に伝わったもので、天神祭や神事に飾り立てられ、祭礼に曳き出されていたそうです。しかし、寛政4年(1792)の天満の大火で罹災し部材の大半が類焼してしま、その後焼け残った彫刻や部材を保管し、菅公950年祭に合わせた嘉永5年(1852)に天神丸の修復を始めたそうです。

(完成年は不明)

明治11年(1878)の正遷宮には完成した「天神丸」が飾られていたそうです。また、菅公1000年祭である明治35年(1902)にも飾られたとのことです。

その後、明治37年(1904)に堀川浜上荷船・茶船組合の長谷川喜兵衛によって大阪天満宮に奉納された。大正15年(1926)の正遷宮に組み立てられたのを最後に長年解体保存されてきたが、平成13年にの開館に合わせ修復が行われ、現在は大阪くらしの今昔館にて夏祭の飾りの期間、一般に公開されています。

(大坂くらしの今昔館の展示は4月下旬から8月末までは夏祭りの飾り、9月から4月中旬までは商家の賑わいの展示となっています、天神丸は夏祭りの飾り期間しか展示されていなようなのでご注意ください)

|

|